| terça-feira, janeiro 31, 2006 |

Microfábulas - XIX

Havia, certa vez, uma velha japonesa a quem a vida nunca trouxera o que ela queria porque nunca soubera realmente o que queria. Animava os dias, geralmente amargos, com pequenas vinganças – “vitórias!”, chamava-lhe ela –, pequenos contentamentos que a alienavam por instantes da azia mental que era o seu viver. Saía cedo de casa todos os dias: aborrecia-a menos a rua e escapava ao jugo de uma nora que desprezava. “Lá vai a velhaca dos dentes podres!”, diriam alguns; “Lá vai a Tanaka-san!”, diriam os mais educados – e Tanaka-san lá ia, sem que os remoques dos primeiros implicassem que fosse ao dentista. Desprezava médicos quase tanto como desprezava a nora. E o mundo em geral, diga-se a bem da verdade.

Para Tanaka-san, poucos seriam os gestos diários que escapariam ao conceito de batalha. O pequeno-almoço, por exemplo. Para sorte de Naoko, sua nora, casada com o primogénito e a quem cabia o fardo de tratar da sogra, a língua japonesa é muito limitada no que toca a insultos ou palavras pouco delicadas. Assim, Tanaka-san limitava-se a dizer “o arroz está duro” ou “mal cozinhado” ou “cozido demais”, consoante os dias, quando o que lhe apetecia dizer seria algo mais contundente: “esta merda, na minha terra, nem os porcos a comiam!, ouviste?, ó serigaita?! Fosse eu mais nova e esfregava-te o focinho na porra da tigela até saberes como trabalhar com a arrozeira eléctrica!”. Se era limitado o léxico, não o eram tanto as expressões faciais. Dificilmente algum outro rosto que não o de Tanaka-san diria com tanta clareza “enfado”, “desprezo”, “revolta”, “queixa” ou, simplesmente, o intraduzível “vai-te foder”.

Conquistadas as primeiras vitórias diárias, que consistiam em comer o arroz com a cara de quem bebe cicuta, dizer à nora que cada dia parecia mais velha e mais doente, atazanar a neta pela escolha de roupa – “ eu nem culpo os estrangeiros que andam por aí a violar e a matar raparigas… elas põem-se a jeito…” – e relembrar ao neto as implicações do pecado original – “coitadinho… estás cada vez mais parecido com a tua mãe… que te sirva de lição: quando casares, não faças como o teu pai!, escolhe uma mulher bonita e certifica-te de que é virgem e de que os filhos são teus!” – Tanaka-san sentia-se então em condições de partilhar com o resto do mundo a sua bonomia.

Às 8h55, com precisão cronométrica, chegava à plataforma da estação de Ikebukuro para apanhar o comboio das 8h56 na linha Yamanote até à estação de Tóquio. Claro: as filas na plataforma eram muitas e longas, mas não faziam mossa na velha senhora que as ignorava violentamente, criando, à força de empurrões e cotoveladas, uma fila paralela que encabeçava com indisfarçado orgulho. A entrada para o comboio era dos seus momentos favoritos do dia e aquele que se revestia de uma certa aura pedagógica. Escolhia algum estrangeiro que ousasse entrar pela mesma porta que ela para o empurrar com denodo e surpreendente energia para uma mulher da sua idade, ensinando-lhe desta forma que a entrada no comboio se deve fazer sem demoras para evitar atrasos. Dando de barato que os estrangeiros não têm educação – em tantos anos, nunca algum lhe agradecera pela “ajudinha” na entrada – Tanaka-san dedicava-se então a fintar todos os outros para conseguir um lugar sentado. Se não o conseguia, escolhia um alvo que estivesse sentado nos “priority seats” e martirizava-o nos 28 minutos da viagem com uma ou outra pisadela, algumas pancadas com o saco de mão, muitas tossidelas e um constante esgar ameaçador. Para a eventualidade de apanhar uma vítima estrangeira, reservava o mimo de palitar os poucos e maus dentes com as unhas, fazendo tanto barulho quanto possível, no processo.

Quando saía na estação de Tóquio, via-se confrontada com a realidade de não haver nada que tivesse de fazer – nem tão pouco algo que lhe apetecesse fazer. “Uma mulher como eu não tem que ter apetites. Passei pela guerra, passei por muita coisa para dar dois filhos ao meu marido, sacrifiquei-me sempre que me foi exigido, agora só quero o que é meu por direito!”. Como ninguém lhe dissera ainda o que seria, então, seu por direito, Tanaka-san passava os dias na expectativa de uma revelação…

Passeava pelas ruas, aturdida com a pressa dos outros, ressentida ao ver tanta gente que estava ali porque precisava ou porque desejava. Entrava em lojas de onde saía com a sensação de superioridade moral por não ter comprado nada, fugindo a ser como “estas galdérias de agora, que sugam os maridos até ao tutano!”. Passava pelos correios para ver o estado das suas poupanças porque lhe sabia bem ouvir alguém dizer que tinha dois milhões de ienes que eram seus!, não dos filhos ou noras – “essas víboras!, que nem desfeitas em tatami teriam algum préstimo” – mas seus. E caminhava, consciente de que a sua vida fora tão completamente normal mas inconformada por ser só uma velha como as outras. De quem era a culpa? Sua, não lhe parecia que fosse – teria que ser dos outros, por exclusão de partes, de todos os outros que existiam da mesma maneira ou de maneiras melhores, dividindo com ela um mundo que a contrariava. Que podia ela fazer se não afrontar o mundo, pedir-lhe meças a cada hora, mostrar a sua revolta através do simples facto de viver? “Sim, que eles queriam era que eu morresse!”. Eles, quem? Isso era pormenor de somenos. “Eles” queriam mas ela não queria – e vivia, tirando prazer disso pela contrariedade que julgava causar-“lhes” .

Ora, em dado dia, numa destas suas excursões matinais à zona de Maronouchi, Tanaka-san viu do outro lado da rua uma menina a distribuir embalagens de lenços de papel gratuitas, prática publicitária corrente que agradava à idosa, ainda que não deixasse de comentar, a cada embalagem que conseguia, “antes os guardasses para ti, rapariga, que bem precisavas de limpar essas pinturas ordinárias dessa cara!”. Estugou o passo, planeando conseguir pelo menos três pacotinhos – e, quiçá, descompor a moça pelo teor da publicidade que os pacotes apresentassem – e dirigiu-se à passadeira.

Nisto, vzzzzzzzzzzzzzt!

Moral 1 – Acreditar na publicidade tem os seus riscos.

Moral 2 – Em Tóquio, há um respeito escrupuloso pelos sinais de trânsito mas as passadeiras sem semáforos são piores que a Boca do Inferno.

Havia, certa vez, uma velha japonesa a quem a vida nunca trouxera o que ela queria porque nunca soubera realmente o que queria. Animava os dias, geralmente amargos, com pequenas vinganças – “vitórias!”, chamava-lhe ela –, pequenos contentamentos que a alienavam por instantes da azia mental que era o seu viver. Saía cedo de casa todos os dias: aborrecia-a menos a rua e escapava ao jugo de uma nora que desprezava. “Lá vai a velhaca dos dentes podres!”, diriam alguns; “Lá vai a Tanaka-san!”, diriam os mais educados – e Tanaka-san lá ia, sem que os remoques dos primeiros implicassem que fosse ao dentista. Desprezava médicos quase tanto como desprezava a nora. E o mundo em geral, diga-se a bem da verdade.

Para Tanaka-san, poucos seriam os gestos diários que escapariam ao conceito de batalha. O pequeno-almoço, por exemplo. Para sorte de Naoko, sua nora, casada com o primogénito e a quem cabia o fardo de tratar da sogra, a língua japonesa é muito limitada no que toca a insultos ou palavras pouco delicadas. Assim, Tanaka-san limitava-se a dizer “o arroz está duro” ou “mal cozinhado” ou “cozido demais”, consoante os dias, quando o que lhe apetecia dizer seria algo mais contundente: “esta merda, na minha terra, nem os porcos a comiam!, ouviste?, ó serigaita?! Fosse eu mais nova e esfregava-te o focinho na porra da tigela até saberes como trabalhar com a arrozeira eléctrica!”. Se era limitado o léxico, não o eram tanto as expressões faciais. Dificilmente algum outro rosto que não o de Tanaka-san diria com tanta clareza “enfado”, “desprezo”, “revolta”, “queixa” ou, simplesmente, o intraduzível “vai-te foder”.

Conquistadas as primeiras vitórias diárias, que consistiam em comer o arroz com a cara de quem bebe cicuta, dizer à nora que cada dia parecia mais velha e mais doente, atazanar a neta pela escolha de roupa – “ eu nem culpo os estrangeiros que andam por aí a violar e a matar raparigas… elas põem-se a jeito…” – e relembrar ao neto as implicações do pecado original – “coitadinho… estás cada vez mais parecido com a tua mãe… que te sirva de lição: quando casares, não faças como o teu pai!, escolhe uma mulher bonita e certifica-te de que é virgem e de que os filhos são teus!” – Tanaka-san sentia-se então em condições de partilhar com o resto do mundo a sua bonomia.

Às 8h55, com precisão cronométrica, chegava à plataforma da estação de Ikebukuro para apanhar o comboio das 8h56 na linha Yamanote até à estação de Tóquio. Claro: as filas na plataforma eram muitas e longas, mas não faziam mossa na velha senhora que as ignorava violentamente, criando, à força de empurrões e cotoveladas, uma fila paralela que encabeçava com indisfarçado orgulho. A entrada para o comboio era dos seus momentos favoritos do dia e aquele que se revestia de uma certa aura pedagógica. Escolhia algum estrangeiro que ousasse entrar pela mesma porta que ela para o empurrar com denodo e surpreendente energia para uma mulher da sua idade, ensinando-lhe desta forma que a entrada no comboio se deve fazer sem demoras para evitar atrasos. Dando de barato que os estrangeiros não têm educação – em tantos anos, nunca algum lhe agradecera pela “ajudinha” na entrada – Tanaka-san dedicava-se então a fintar todos os outros para conseguir um lugar sentado. Se não o conseguia, escolhia um alvo que estivesse sentado nos “priority seats” e martirizava-o nos 28 minutos da viagem com uma ou outra pisadela, algumas pancadas com o saco de mão, muitas tossidelas e um constante esgar ameaçador. Para a eventualidade de apanhar uma vítima estrangeira, reservava o mimo de palitar os poucos e maus dentes com as unhas, fazendo tanto barulho quanto possível, no processo.

Quando saía na estação de Tóquio, via-se confrontada com a realidade de não haver nada que tivesse de fazer – nem tão pouco algo que lhe apetecesse fazer. “Uma mulher como eu não tem que ter apetites. Passei pela guerra, passei por muita coisa para dar dois filhos ao meu marido, sacrifiquei-me sempre que me foi exigido, agora só quero o que é meu por direito!”. Como ninguém lhe dissera ainda o que seria, então, seu por direito, Tanaka-san passava os dias na expectativa de uma revelação…

Passeava pelas ruas, aturdida com a pressa dos outros, ressentida ao ver tanta gente que estava ali porque precisava ou porque desejava. Entrava em lojas de onde saía com a sensação de superioridade moral por não ter comprado nada, fugindo a ser como “estas galdérias de agora, que sugam os maridos até ao tutano!”. Passava pelos correios para ver o estado das suas poupanças porque lhe sabia bem ouvir alguém dizer que tinha dois milhões de ienes que eram seus!, não dos filhos ou noras – “essas víboras!, que nem desfeitas em tatami teriam algum préstimo” – mas seus. E caminhava, consciente de que a sua vida fora tão completamente normal mas inconformada por ser só uma velha como as outras. De quem era a culpa? Sua, não lhe parecia que fosse – teria que ser dos outros, por exclusão de partes, de todos os outros que existiam da mesma maneira ou de maneiras melhores, dividindo com ela um mundo que a contrariava. Que podia ela fazer se não afrontar o mundo, pedir-lhe meças a cada hora, mostrar a sua revolta através do simples facto de viver? “Sim, que eles queriam era que eu morresse!”. Eles, quem? Isso era pormenor de somenos. “Eles” queriam mas ela não queria – e vivia, tirando prazer disso pela contrariedade que julgava causar-“lhes” .

Ora, em dado dia, numa destas suas excursões matinais à zona de Maronouchi, Tanaka-san viu do outro lado da rua uma menina a distribuir embalagens de lenços de papel gratuitas, prática publicitária corrente que agradava à idosa, ainda que não deixasse de comentar, a cada embalagem que conseguia, “antes os guardasses para ti, rapariga, que bem precisavas de limpar essas pinturas ordinárias dessa cara!”. Estugou o passo, planeando conseguir pelo menos três pacotinhos – e, quiçá, descompor a moça pelo teor da publicidade que os pacotes apresentassem – e dirigiu-se à passadeira.

Nisto, vzzzzzzzzzzzzzt!

Moral 1 – Acreditar na publicidade tem os seus riscos.

Moral 2 – Em Tóquio, há um respeito escrupuloso pelos sinais de trânsito mas as passadeiras sem semáforos são piores que a Boca do Inferno.

| quinta-feira, janeiro 26, 2006 |

[Esclarecimento: este texto é da exclusiva autoria do Afonso, o Assentinho mais velho, que tem oito anos de idade. A intervenção do pai e mãe foi apenas a de esclarecer a grafia de algumas poucas palavras. Babado, o Assento-pai não resistiu a postar a história].

O PASTOR E A BONECA

Era uma vez um pastor que em frente da sua casa havia um moinho (moinho de água).

Nesse moinho morava um moleiro. A mulher do moleiro, chamada Alice era muito bonita e o pastor tinha um fraquinho por ela mas ela também.

Mas um dia a saia dela prendeu-se à roda e ela morreu. Quando o pastor soube que ela tinha morrido quase desmaiou.

Dois meses depois, enquanto as ovelhas pastavam, ele reparou que num buraco duma oliveira velha estava uma boneca. Como a boneca era gira ele apanhou-a e meteu-a na algibeira. Quando chegou a casa, meteu a mão na algibeira por seu espanto a boneca não estava lá.

No dia seguinte quando foi pastar as ovelhas, viu a boneca no mesmo sítio, agarrou-a e meteu-a na algibeira. Quando chegou a casa meteu a mão na algibeira e ela já lá não estava. E isto repetiu-se durante muitas semanas.

Houve um dia que quando ele ia a pegar nela ouviu uma voz que lhe disse:

- Tu és o pastor?

- Sim sou, porquê?

- Porque se queres voltar a ver a Alice só tens que fazer o que eu disser.

- Então o que é que queres que eu faça?

Então ela disse-lhe para ele ir buscar umas ervas à floresta e para as moer e depois molhar a boneca na pasta.

Ele fez o que a boneca disse e no momento em que ele molhou a boneca na pasta ela transformou-se na Alice.

Mas nas noites de Lua cheia ele tinha de ir à cidade porque ela transformava-se em lobisomen.

Afonso Gonçalves.

1-23-2006.

As grandes questões da Humanidade dissecadas em 2 páginas - vol.1

- Sabes que eu nunca fui muito de foder no Verão… Não se proporcionava… Tinha sempre inveja dessas histórias de grandes rambóias com estrangeiras e acho que acabava por culpar os meus pais, que insistiam que não passássemos férias no Algarve. Para mim, havia férias de duas qualidades: as do Algarve, onde parecia que toda a gente não fazia mais nada senão foder, e as que eram passadas noutro lado qualquer, onde as gajas eram sempre tão difíceis como na minha cidade.

Ele pousou o copo e ajeitou-se na poltrona como se estivesse profundamente desconfortável. Eu estava: o sofá era de couro, velho e de más molas, e nenhuma posição me trazia conforto. Mas ele estava sentado na poltrona dele. Não parecia muito melhor, é certo: olhando a poltrona e o sofá, vendo como num e noutro o couro estava encardido e maltratado, qualquer pessoa diria terem sido feitos da mesma vaca, morta nos primórdios da indústria de curtumes. Mas era a poltrona “dele” – era suposto estar-lhe afeita ao corpo, conhecer-lhe e acomodar-lhe qualquer sombra de sifose, escoliose ou bicos de papagaio. E, ainda assim, ele torcia-se e revirava-se como fazem as velhas quando se sentam num assento quente de um autocarro. Havia já uma hora que eu pouco mais fazia que beber vinho e soltar uns monossílabos que o íam encorajando numa longa dissertação sobre a sua infância e juventude que eu não via onde iria parar. Nem me interessava muito que parasse: o sofá era ranhoso mas o vinho era bom e estava frio demais na rua.

- Sabes que eu era um bocado coninhas aí até aos 19 ou 20 anos…

E se eu lhe dissesse que sim, que sabia? Que era a mais pura verdade? Porque é que se há-de começar uma frase por sabes? “Sei, sim senhor! Eras o gajo mais enconado que eu já conheci! Até aos 20?! ‘Tá bem, ‘tá! E agora és o quê?!”. Uma resposta destas é que lhe fazia falta – mas não estava no meu feitio dar-lha. E é tão bom ter um feitio a quem tornar as culpas… Vinho. Quero mais vinho mas se o interrompo ele pode perder a vontade de continuar a conversa. Ora, apetece-me mais ouvir que falar. É o costume, de resto. E é bom. Se ele há tanta gente com muita coisa para dizer e se eu gosto tanto de descansar a ouvir os outros…

- Lembras-te do que todos me diziam quando conheci a Cristina. “Não te metas nisso”; “não tens mãos para aquilo”; “ela quer é agarrar um anjinho como tu pelos colhões e depois nunca mais te larga”…

- Eu não te disse isso.

- Pois não. Mas foste o único. Aliás, nem me lembro do que me disseste. Sei que foi qualquer coisa positiva e sensata.

- Bebia menos vinho, na altura… Já lá vão… quê? Cinco anos?

- Seis. Faz em Março.

Estas coisas é que me fazem velho… Seis anos. Seis anos no papel de espectador de uma novela diária de alguns heroísmos e muita normalidade. “Tens assim tanta paciência, tanto gosto pelos outros ou uma vida tão vazia?”. Isto sou eu a falar comigo. Nunca me respondo – li num lado qualquer que é a dúvida que nos faz avançar e não sou gajo para discutir ordens.

- Conheci a Cristina e reorientei a minha vida. Ou orientei. Acho que até aí andava mais como cata-vento, não era? (“Não, não era. Eras muito mais tu, antes disso. Foste abdicando de partes de ti pelo receio de que não fossem as que ela queria ver. Não te apagaste, mas ficaste mais sumidinho, mais desmaiado, depois de tanta cedência. Mas não te posso dizer isto. Não há bem nenhum em dizer-te isto. É uma opinião profundamente egoísta, se calhar. Seja como for, é minha e não a vais saber.”) Deixei de pensar na “minha vida”. Qualquer decisão, qualquer escolha era com ela e por ela. Claro: quando duas pessoas gostam uma da outra isso permite a existência de zonas de irredutibilidade individual, essas reservas de “eu” que permitem que eu goste dela e não de uma entidade comum.

- Claro. Eu também nunca me vi como “amigo do casal”. Sou teu amigo e amigo dela.

- Sim… Há sempre egoísmo nisto tudo, não é?… Às vezes nem sabia se gostava mais da Cristina ou se gostava mais que me vissem a gostar da Cristina. Até que ponto é que é importante o respeito que sinto dos outros quando nos vêem juntos? Eu, o coninhas, o tímido, o desengraçado, o esquisito… de repente, tenho uma mulher que outros invejam, tenho estabilidade, tenho uma vida de postal… (“Sim: daqueles com a silhueta do casal em contra-luz, ao pôr-do-sol, e com os dizeres ‘Amor é… ele lavar a louça aos Domingos’. Sim, uma vida de postal, sem dúvida.”) E é difícil pesar isso tudo, pesar o valor daquela irredutibilidade individual de que te falava e desta mais-valia do casal…

Boa. Irredutibilidade individual e mais-valia do casal. Boa. Vinho, bebe vinho. Ele faz-me lembrar a menina pobre que chega a casa e pergunta: “Mãe, o que é que quer dizer ‘lambe-me o escroto’?” , ao que a mãe responde: “Ó filha… se eu soubesse o que isso quer dizer, tinha-me casado com o filho do patrão e não com o bêbedo do teu pai!”. É tão fácil cair no ridículo quando falamos muito – devia pôr isto na primeira pessoa: eu é que caio no ridículo com frequência e o procuro nos outros para me escudar. Mas ele continua:

- Bom… isso agora pouco interessa… A Cristina saiu hoje de casa. Foi-se embora. Vamo-nos separar.

Sim. Sim. Eu percebi à primeira. E vi-te. Vi o tamanho do teu não saber, vi a mesquinhez de qualquer solidão forçada, vi a estupidez em que o inesperado nos lança. E vi como eras mais digno que eu, ao teres isso tudo quando eu só tinha uma insignificante relação de paz com um destino que não questiono nem faço muito por procurar. Levantaste-te e perguntaste-me “Achas que eu ainda sou eu, depois deste tempo?”. E não te respondi, como não me respondo, até porque a resposta sabia-la tão bem como eu qual era, a resposta cercava-te e estava em cada móvel, em cada almofada, em cada livro, em cada fotografia... O que deste, foi dado sem remissão. Pode nascer outra vez, ser melhor ou pior, ser novo ou requentado, mas não vai deixar de carregar os cacos de agora. A presença dela ressoa ainda, e tu sente-la, em cada parede, em cada vidraça da janela.

Sim, há uma janela e ele está de um lado e a cidade está do outro. É de noite e a cidade parece morta, retalhada por milhares de enclaves como o dele. Serão poucas as pessoas a olhar pela janela a uma hora tão descabida e as que o fazem devem fazê-lo por lhes parecer mais estimável o vazio da rua que o de dentro. Ele olha por ela, a janela, e se ela pudesse olhar por ele e o conhecesse como eu veria um homem que teve um amor e o perdeu e não sabe o que fazer com o hábito de amar alguém que já não ama. Eu estou uns metros recuado, disfarçando o desconforto de estar sentado há quase 3 horas naquele sofá. Nessas três horas falou-se. Agora, há um silêncio de duas qualidades: o de quem não pode falar mais e o de quem não sabe o que deve ser dito.

| quarta-feira, janeiro 25, 2006 |

Vareta, na sua qualidade de oráculo, prevê:

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2016

Os quatro principais candidatos, nos estúdios da RTP, aguardando pelo debate eleitoral. Garcia Pereira não aparece porque ninguém lhe deu um cajado.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2016

Os quatro principais candidatos, nos estúdios da RTP, aguardando pelo debate eleitoral. Garcia Pereira não aparece porque ninguém lhe deu um cajado.

| terça-feira, janeiro 24, 2006 |

UMA HISTÓRIA SIMPLES

[do baú, de Janeiro de 2005]

A imensa planície do Maine, extensa de campos e pastagens é apenas cortada por uma ou outra cerca ou caminho vicinal, sob o céu cinzento. Rectângulos verde-escuro da aveia. Rectângulos castanhos das folhas em pousio; rectângulos verde-claro do azevém. Rectângulos amarelados do restolho do trigo. Uma única árvore solitária agitada pela brisa de Outono. Mimosa tem uma ideia muito ténue de o dono a ter levado para pastar ali. Mas lá ia mascando sozinha, a erva fresca, enquanto sacudia as moscas com a cauda. Era uma produtiva Frizean-Holstein, de úbere generoso e rosado. Tivera um vislumbre de existência quando viu uma foto, talvez sua, numa lata de leite condensado deitada fora no meio da pastagem. Seria ela? Ou uma qualquer vaca? Não são todas as vacas uma mesma vaca? Deu mais uns passinhos vagarosos em direcção a um tufo mais denso.

-“Desculpa a interrupção. Sou o autor. Um gajo que finge chamar-se Assento da Sanita e que está a criar um texto sobre uma vaca num portátil “Asus”.

- “Sim. E eu uma vaca fictícia que está a falar contigo. Topas?

-“Deixa-te de ares senão eu trato-te do canastro. Sou o teu Criador. Quem dita as regras aqui sou eu. Pode ser que te lixes.”

-“O que é que querias? Que me prostrasse em adoração, Ò Criador! Tu queres é que os pacóvios que lerem isto achem que “ele até me faz lembrar, assim o Jorge Luís Borges, com aqueles trocas de registo, bla´, blá, blá”…Haja saco. Paneleiro.”

-“Estás a passar das marcas. Vou-te mandar para o caralho. Puta de vaca.”

-“Quero lá saber. É tudo só na tua cabeça. Estás para aí sozinho. Vai mas é trabalhar, que eu bem sei que és funcionário público.”

-“Isto é demais. Está decidido. Vais-te mas é com os porcos. Não querem lá ver. Porra para isto”.

Apenas um leve sussurro surdo antecedeu o silêncio que se seguiu. Uma revoada de estorninhos ao longe e um redemoinhar da brisa nos freixos, como mesmo antes de começar a chover. A vaca olhou os leitores com os seus olhos grandes e engoliu. O bolo alimentar passou da boca ao esófago, ao barreto, ao folhoso e…BUUUUUMMMM!!!!!... Uma apocalíptica explosão rebentou-lhe na pança, atirando com violência em todas as direcções, pedaços rodopiantes de tripa, pele preta e branca, pedaços do úbere cor-de-rosa com uma tetinha agarrada, um corninho, duas vértebras ainda com pele ás pintinhas agarrada, pedaços gelatinosos de mioleira, um chocalho, um fígado e baldes e baldes de sangue. Os pedaços da vaca fumegante pulsavam no prado ainda quentes. Um pedaço de colón recheado de bosta, que tinha subido na vertical uns setecentos e tal metros, acabou por cair atrasado com um “ploc”mesmo junto à cerca de arame.

FIM.

| sexta-feira, janeiro 20, 2006 |

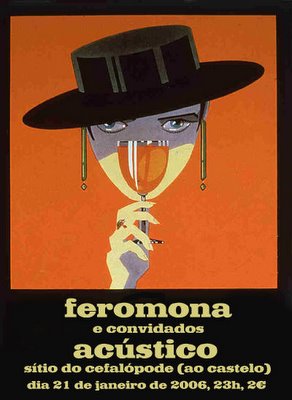

Feromona

Eles são grandes. Eles são bons. Eles trazem os amigos.

Eles tocam sem adendas eléctricas.

Eles estão aí e vieram para ficar.

Eles têm a coragem de se apresentarem sem o conforto do ruído eléctrico.

Eles tocam amanhã.

| quinta-feira, janeiro 19, 2006 |

LUSO BEAT

Este post é sobre mim. Desculpem lá, mas a minha pessoa é um tema tão bom como qualquer outro. E depois prometo evitar o tom laudatório, até porque não escrevo sobre “o meu tempo” que aliás, também o é agora, pesem embora já quatro décadas esforçadas sobre os meus ombros. Pois é. Eu pertenci à “beat generation” portuguesa. Eu e os outros beatnicks não dispensávamos as golas altas, as t-shirts marinheiro Andy Warhol, as canabáceas, os copos, o Alan Ginsberg, o Kerouac, o Louis Malle e o iluminado e douto Alan Watts e seu Budismo Zen. Mas por cá grassava o nacional-cançonetismo e o Almirante Américo Tomás, que a malta desprezava com todas as forças. Os muitos copos de cerveja eram empurrados ao som do Dave Brubeck, Miles Davis e de leituras eróticas do Bocage, pois afinal de contas éramos portugueses (na foto: Assento à esquerda de óculos escuros e um confrade, o Brejnev Juiz Cuecas tocando flauta com tiras de papel de prata retirado do maço de Português Suave sem filtro enrolados nos óculos e tocando flauta de dedilhação barroca. Ele agora é um famoso arquitecto e só pensa em sexo anal com raparigas muito mais novas que ele.). Eu tinha uma amiga que queria ir criar galinhas e fundar uma comunidade de amor-livre nas margens barragem de Santa Clara. Mas eu não fui com ela pois tive que fugir á guerra colonial e o DRML já não ia em mais cantigas com a minha conversa das precedências. Se calhar eu ser vogal da direcção da ALOOC (Associação Livre de Objectores e Objectoras de Consciência) também os punha um bocadinho de pé atrás. Não era a mesma coisa que ser Jeová. Nesses atribulados finais de oitentas defendíamos a emancipação feminina (queimei vários soutiens de amigas, mas geralmente por causa do morrão do cigarro), a não – discriminação dos homossexuais (chamava-mos paneleiro aos nossos amigos rabos só muito de vez em quando e só nas costas deles). O patchouli comprava-o eu na loja de produtos naturais do Centro Comercial Terminal da Estação do Rossio. Mas era muito bonito. Gostava de reaver uma cassete com uma gravação, em que embroados, tocámos uma versão lírica do “Sobe sobe, balão sobe” em piano, adufe e violino chinês. Eu cantava. Um gajo saltava de cama em cama como quem bebe água e ninguém se chateava por um gajo trocar, sem querer, os nomes pelo de outra colega de turma. Uma noite bebemos três garrafas de gin a estudar para a cadeira de Apicultura, passei por duas camas diferentes, não dormi e tirei dezoito nessa manhã. Mais cool não havia que passar o Still dos Joy Division vezes sem conta, enquanto rebolávamos nas almofadas indianas no descanso da confecção culinária de uma mousse de farinheira. De grossas botas de montanha a arrastar pelos corredores da Universidade comentava-se o último número do “Combate”, o jornal oficial do PSR. Por falar nisso, cheguei a descer a Av. Da Liberdade ás duas da manhã em cima do capô de uma Renault 4 gritando em alta voz “Viva o PSR!”. O gajo que ia ao meu lado vive agora na Tasmânia. Se tenho saudades? Bof. Nem por isso: beat crazy, beat crazy!

Este post é sobre mim. Desculpem lá, mas a minha pessoa é um tema tão bom como qualquer outro. E depois prometo evitar o tom laudatório, até porque não escrevo sobre “o meu tempo” que aliás, também o é agora, pesem embora já quatro décadas esforçadas sobre os meus ombros. Pois é. Eu pertenci à “beat generation” portuguesa. Eu e os outros beatnicks não dispensávamos as golas altas, as t-shirts marinheiro Andy Warhol, as canabáceas, os copos, o Alan Ginsberg, o Kerouac, o Louis Malle e o iluminado e douto Alan Watts e seu Budismo Zen. Mas por cá grassava o nacional-cançonetismo e o Almirante Américo Tomás, que a malta desprezava com todas as forças. Os muitos copos de cerveja eram empurrados ao som do Dave Brubeck, Miles Davis e de leituras eróticas do Bocage, pois afinal de contas éramos portugueses (na foto: Assento à esquerda de óculos escuros e um confrade, o Brejnev Juiz Cuecas tocando flauta com tiras de papel de prata retirado do maço de Português Suave sem filtro enrolados nos óculos e tocando flauta de dedilhação barroca. Ele agora é um famoso arquitecto e só pensa em sexo anal com raparigas muito mais novas que ele.). Eu tinha uma amiga que queria ir criar galinhas e fundar uma comunidade de amor-livre nas margens barragem de Santa Clara. Mas eu não fui com ela pois tive que fugir á guerra colonial e o DRML já não ia em mais cantigas com a minha conversa das precedências. Se calhar eu ser vogal da direcção da ALOOC (Associação Livre de Objectores e Objectoras de Consciência) também os punha um bocadinho de pé atrás. Não era a mesma coisa que ser Jeová. Nesses atribulados finais de oitentas defendíamos a emancipação feminina (queimei vários soutiens de amigas, mas geralmente por causa do morrão do cigarro), a não – discriminação dos homossexuais (chamava-mos paneleiro aos nossos amigos rabos só muito de vez em quando e só nas costas deles). O patchouli comprava-o eu na loja de produtos naturais do Centro Comercial Terminal da Estação do Rossio. Mas era muito bonito. Gostava de reaver uma cassete com uma gravação, em que embroados, tocámos uma versão lírica do “Sobe sobe, balão sobe” em piano, adufe e violino chinês. Eu cantava. Um gajo saltava de cama em cama como quem bebe água e ninguém se chateava por um gajo trocar, sem querer, os nomes pelo de outra colega de turma. Uma noite bebemos três garrafas de gin a estudar para a cadeira de Apicultura, passei por duas camas diferentes, não dormi e tirei dezoito nessa manhã. Mais cool não havia que passar o Still dos Joy Division vezes sem conta, enquanto rebolávamos nas almofadas indianas no descanso da confecção culinária de uma mousse de farinheira. De grossas botas de montanha a arrastar pelos corredores da Universidade comentava-se o último número do “Combate”, o jornal oficial do PSR. Por falar nisso, cheguei a descer a Av. Da Liberdade ás duas da manhã em cima do capô de uma Renault 4 gritando em alta voz “Viva o PSR!”. O gajo que ia ao meu lado vive agora na Tasmânia. Se tenho saudades? Bof. Nem por isso: beat crazy, beat crazy!

| quarta-feira, janeiro 18, 2006 |

Correspondência japonesa - I

Eu podia fazer como outros e vir para aqui papaguear: já cá estou há 4 meses e o Japão é isto e aquilo e aqueloutro. Mas vocês sabem que eu e a modéstia e a modéstia e eu… e antes modéstia que moléstia. 4 meses são 120 dias, mais ou menos. 120 dias são mais horas do que eu tenho de contos de réis. E, ainda assim, é tão pouco. Sinto que eu e o Japão ainda só andámos aos beijinhos; para a rebaldaria completa há que lhe dar mais tempo. Qu’isto os países são como as mulheres sérias: muito simpáticas, muito simpáticas, mas pensam que se perdem quando se dão – conceito que me causa grande estranheza.

Ele há gente que fica embevecida e deslumbrada, sejam Moraes ou outros que tais (esta graçola é novecentista, hein?… eu sou um gajo de alta cultura, o tamanho das pernas é que me lixa!), e perora longamente sobre as diferenças e a unicidade deste povo e desta terra. Estou eu aqui para lhes tirar a razão? Nada disso. Estou aqui para assumir a minha ignorância. Ainda não falo (muito) japonês – algumas coisas básicas, mas falta-me o vocabulário lúbrico como: “aposto que ontem sentiste os pés frios… queres garantir que isso hoje não aconteça?”; “és muito parecida com a Imperatriz quando ela ainda era viçosa de carnes”; “isso de coçares a úvula com os pauzinhos é uma mensagem subliminar sobre as tuas capacidades?”; ou mesmo o corriqueiro “tem lá cuidado com os dentes, porra!”. Também me falta outro vocabulário, mas a novidão e o solteirio fazem-me reputá-lo como secundário – e as marcas dos arranhões involuntários estão aqui para corroborar esta escala de prioridades. Numa palavra: chiça. Que não os percebo quando falam. Eis o primeiro problema para uma eventual tentativa de discorrer sobre a unicidade japonesa. E ele há outros, ó: ainda pouco saí de Tóquio; ainda tenho muito para ver em Tóquio; ainda não conheço assim tantos japoneses; ainda só passei por 8 ou 9 terramotos (pequenos, felizmente); ainda nunca fui a casa de um japonês. Estou, portanto, tão habilitado para falar do que é único no Japão como está o Paulo Bento para treinar o Sporting.

Eis a verdade e nada mais que a verdade: ignaro e tolhido pelo medo do ridículo, respondo, se confrontado com um pedido para falar do que é diferente e especial nesta terra, como Bartleby: “preferia não o fazer”. Ou como a Romana: “não és tema p’ra mim / eu meresszzzççço muito maiszzzz”. Depende dos dias.

Imagino a comoção, o vale de lágrimas que acomete quem me lê: “eu a pensar que era desta que o Vareta voltava a escrever qualquer coisa de produtivo, com a sua verve extraordinária, com a sua graça na descrição para a qual não há encómios bastantes, com aquele ritmo que é só seu ainda que bebendo das lições de mestres maiores como Almada, Luiz Pacheco ou Álamo de Oliveira, com a sua fusão singular de lirismo e abjeccionismo, com uma exegese do quotidiano que é fruto da mais dolorosa escalpelização interior… eu a pensar isto tudo, e Deus sabe o que me custa!, que a minha cabeça já não dá para estas coisas, que se eu fosse a contar o que são as minhas ralações de todos os dias… enfim, cala-te boca!, e estou eu a pensar isto tudo e não é que é mesmo verdade e ele, o excelso Vareta, escreve mesmo qualquer coisa assim?… como não havia de chorar?… correm-me as lágrimas em barda e o engenho que as expele – ou motor de rega, motor de rega é mais moderno – o motor de rega que as expele é a mais pura e cristalina gratidão!!”. Sois simpática, leitora anónima (ou melhor, leitora Ana Sofia, natural da Carvalhosa, doméstica e divorciada), mas pecas – pecas por defeito e antecipação.

Escreverei, sim, escreverei aqui e agora. Fá-lo-ei, contudo, de modo mais asado à minha condição. Falarei não do Japão que é único mas sim do Japão que é como os outros. Qu’isto os países são como as mulheres sérias: “a mulher é com’ó automóvem / tem no peito o guiador / mas é abáxo do umbigo / que le trabalha ó motor”, cantavam os Viva Viana e tinham razão quando o faziam. Nalgumas coisas, quem viu um(a), viu todos(as). E, mesmo assim, há quem canse a vista com coisas bem piores.

Quando o sol brilha, as árvores no parque do Palácio Imperial projectam uma sombra perfeita no declive em que se encontram. Serão outras árvores que não as nossas, mas a sombra, que é delas, é mais sombra que delas e é tão bonita como as sombras na Mata dos Sete Montes. (isto já parece o Pessoa com o rio da minha aldeia… muda de registo, moço, deixa-te de bucolismos serôdios!)

A relação da maioria dos japoneses com a religião é como a nossa: uma coisa mais “à cautela; pelo sim, pelo não; se não faz bem também não faz mal” que ditada pela devoção ou por uma verdadeira fé. (isso; embarca pela sociologia de pacotilha à Óscar Soares Barata que vais longe… ganha tino, moço!)

Os japoneses bebem, e vão bebendo até terem bebido demais. Uma vez bebidos, são como os outros: expansivos, felizes, libertos, mais ou menos ruidosos consoante a capacidade do jerrycan genético. Os rapazes mai’novos, como os outros um pouco por todo o mundo, davam o mindinho esquerdo para ser o 50 Cent ou qualquer outro rapper que apareça num vídeo com um grande carro e gajas boas. Querem ser diferentes dos mais velhos e acabam por parecer todos iguais, os mais novos. O que, em si, é tudo menos novo. As gaiatas querem ser bonitas, olham para as outras com o mesmo desdém, adoram compras, esforçam-se por parecer mais velhas e maduras e tentam todos os truques para parecerem insinuantes – até que um dia aprendam que não há truque nenhum, há uma qualidade interior que não se constrói.

As fisionomias são tão capricho do Senhor como quaisquer outras. Qu’isto os países são como as mulheres sérias: antes feia, flácida ou anoréctica que na Corporación Dermoestética! Há de tudo. Há rostos lindos que nos reconciliam com o mundo e com “a vida espiritual e superior” de que falava Rimbaud. Há rostos que provam como Darwin era sábio. Há caras ordinárias, que me fazem lembrar colegas do ensino secundário: gente, como eu – julgarão vocês melhor que eu -, com nada de particular, sem beleza que rasgue, sem fealdade que magoe. Há caras que mostram desigualdades, caras de gente que se conformou com a ideia de “ser ninguém” e que me chocam por serem tão pouco, pela falta de esmero que não é escolha mas fado, pela tristeza, pelo riso infeliz.

Os vizinhos são vizinhos, em Tóquio como em Tashkent ou na Cedofeita. São curiosos, acham que têm o conhecimento exclusivo sobre uma espécie de “direito consuetudinário do condomínio” que vigorava antes da chegada de qualquer novo locatário, são prestáveis ou irritantes consoante o nosso humor e o deles. Alguns têm cães. Outros são casados.

Os velhos estão sozinhos e essa condição pesa-lhes no rosto, às vezes mais que a idade. Resistem e vivem e são um peso para quem tem que olhar por eles. Juntam-se, às vezes, e convivem – que é como quem diz: juntam-se e ficam sozinhos em grupo. Aqui como aí, parecem ser accionistas maioritários da empresa que tutela os bancos de jardim, esses centros de dia clandestinos.

Os pais querem o melhor para os filhos e sacrificam-se pela sua educação e, o mais das vezes, não receberão a gratidão que mereciam. Passeiam os bebés nos carrinhos, aos fins-de-semana. Levam os mais novos à escola. Compram-lhes bom material escolar como se isso pesasse no rendimento do aluno. Comparam-nos com os filhos dos outros, à falta de outro termo – compará-los consigo próprios é uma impossibilidade: “quando eu era da tua idade” faz tão pouco sentido aqui como em qualquer outro lado.

Os casais zangam-se, discutem, separam-se, juntam-se, fazem amor ou outra coisa menor, conhecem-se, surpreendem-se quando pensam que se conhecem, fazem contas, fazem dívidas, são felizes como malmequeres: muito, pouco ou nada.

E as crianças… Estas crianças são a mesma promessa, a mesma certeza de que há razão para que o bem – um bem, um qualquer – perdure, a mesma perfeição, a mesma transição instantânea entre o anjo e o monstro, as mesmas bocas de riso, os mesmos olhos de choro, as mesmas roupas sujas, a mesma transpiração no fim das brincadeiras, a mesma alegria ao sair da escola, o mesmo ser incondicionado. Moro perto de uma pré-primária. Se os ouço no recreio sinto como que um murro seco no estômago: pelo ruído e pela alegria, podiam ser os meus sobrinhos a brincar no Parque Infantil de Tomar. O Japão é só mais um país. As crianças japonesas, essas percebo-as quando “falam”, na linguagem primária e universal de quem não tem como esconder que está feliz ou que não está.

(tu não tens emenda… até ias encarreiradinho, com um ar de “doce melancolia” tão português quanto cabotino, e tinhas que estragar tudo com uma mensagem final de humanismo universalista à Padre Borga!… depois admira-te que dêem o Nobel a outro!)

Eu podia fazer como outros e vir para aqui papaguear: já cá estou há 4 meses e o Japão é isto e aquilo e aqueloutro. Mas vocês sabem que eu e a modéstia e a modéstia e eu… e antes modéstia que moléstia. 4 meses são 120 dias, mais ou menos. 120 dias são mais horas do que eu tenho de contos de réis. E, ainda assim, é tão pouco. Sinto que eu e o Japão ainda só andámos aos beijinhos; para a rebaldaria completa há que lhe dar mais tempo. Qu’isto os países são como as mulheres sérias: muito simpáticas, muito simpáticas, mas pensam que se perdem quando se dão – conceito que me causa grande estranheza.

Ele há gente que fica embevecida e deslumbrada, sejam Moraes ou outros que tais (esta graçola é novecentista, hein?… eu sou um gajo de alta cultura, o tamanho das pernas é que me lixa!), e perora longamente sobre as diferenças e a unicidade deste povo e desta terra. Estou eu aqui para lhes tirar a razão? Nada disso. Estou aqui para assumir a minha ignorância. Ainda não falo (muito) japonês – algumas coisas básicas, mas falta-me o vocabulário lúbrico como: “aposto que ontem sentiste os pés frios… queres garantir que isso hoje não aconteça?”; “és muito parecida com a Imperatriz quando ela ainda era viçosa de carnes”; “isso de coçares a úvula com os pauzinhos é uma mensagem subliminar sobre as tuas capacidades?”; ou mesmo o corriqueiro “tem lá cuidado com os dentes, porra!”. Também me falta outro vocabulário, mas a novidão e o solteirio fazem-me reputá-lo como secundário – e as marcas dos arranhões involuntários estão aqui para corroborar esta escala de prioridades. Numa palavra: chiça. Que não os percebo quando falam. Eis o primeiro problema para uma eventual tentativa de discorrer sobre a unicidade japonesa. E ele há outros, ó: ainda pouco saí de Tóquio; ainda tenho muito para ver em Tóquio; ainda não conheço assim tantos japoneses; ainda só passei por 8 ou 9 terramotos (pequenos, felizmente); ainda nunca fui a casa de um japonês. Estou, portanto, tão habilitado para falar do que é único no Japão como está o Paulo Bento para treinar o Sporting.

Eis a verdade e nada mais que a verdade: ignaro e tolhido pelo medo do ridículo, respondo, se confrontado com um pedido para falar do que é diferente e especial nesta terra, como Bartleby: “preferia não o fazer”. Ou como a Romana: “não és tema p’ra mim / eu meresszzzççço muito maiszzzz”. Depende dos dias.

Imagino a comoção, o vale de lágrimas que acomete quem me lê: “eu a pensar que era desta que o Vareta voltava a escrever qualquer coisa de produtivo, com a sua verve extraordinária, com a sua graça na descrição para a qual não há encómios bastantes, com aquele ritmo que é só seu ainda que bebendo das lições de mestres maiores como Almada, Luiz Pacheco ou Álamo de Oliveira, com a sua fusão singular de lirismo e abjeccionismo, com uma exegese do quotidiano que é fruto da mais dolorosa escalpelização interior… eu a pensar isto tudo, e Deus sabe o que me custa!, que a minha cabeça já não dá para estas coisas, que se eu fosse a contar o que são as minhas ralações de todos os dias… enfim, cala-te boca!, e estou eu a pensar isto tudo e não é que é mesmo verdade e ele, o excelso Vareta, escreve mesmo qualquer coisa assim?… como não havia de chorar?… correm-me as lágrimas em barda e o engenho que as expele – ou motor de rega, motor de rega é mais moderno – o motor de rega que as expele é a mais pura e cristalina gratidão!!”. Sois simpática, leitora anónima (ou melhor, leitora Ana Sofia, natural da Carvalhosa, doméstica e divorciada), mas pecas – pecas por defeito e antecipação.

Escreverei, sim, escreverei aqui e agora. Fá-lo-ei, contudo, de modo mais asado à minha condição. Falarei não do Japão que é único mas sim do Japão que é como os outros. Qu’isto os países são como as mulheres sérias: “a mulher é com’ó automóvem / tem no peito o guiador / mas é abáxo do umbigo / que le trabalha ó motor”, cantavam os Viva Viana e tinham razão quando o faziam. Nalgumas coisas, quem viu um(a), viu todos(as). E, mesmo assim, há quem canse a vista com coisas bem piores.

Quando o sol brilha, as árvores no parque do Palácio Imperial projectam uma sombra perfeita no declive em que se encontram. Serão outras árvores que não as nossas, mas a sombra, que é delas, é mais sombra que delas e é tão bonita como as sombras na Mata dos Sete Montes. (isto já parece o Pessoa com o rio da minha aldeia… muda de registo, moço, deixa-te de bucolismos serôdios!)

A relação da maioria dos japoneses com a religião é como a nossa: uma coisa mais “à cautela; pelo sim, pelo não; se não faz bem também não faz mal” que ditada pela devoção ou por uma verdadeira fé. (isso; embarca pela sociologia de pacotilha à Óscar Soares Barata que vais longe… ganha tino, moço!)

Os japoneses bebem, e vão bebendo até terem bebido demais. Uma vez bebidos, são como os outros: expansivos, felizes, libertos, mais ou menos ruidosos consoante a capacidade do jerrycan genético. Os rapazes mai’novos, como os outros um pouco por todo o mundo, davam o mindinho esquerdo para ser o 50 Cent ou qualquer outro rapper que apareça num vídeo com um grande carro e gajas boas. Querem ser diferentes dos mais velhos e acabam por parecer todos iguais, os mais novos. O que, em si, é tudo menos novo. As gaiatas querem ser bonitas, olham para as outras com o mesmo desdém, adoram compras, esforçam-se por parecer mais velhas e maduras e tentam todos os truques para parecerem insinuantes – até que um dia aprendam que não há truque nenhum, há uma qualidade interior que não se constrói.

As fisionomias são tão capricho do Senhor como quaisquer outras. Qu’isto os países são como as mulheres sérias: antes feia, flácida ou anoréctica que na Corporación Dermoestética! Há de tudo. Há rostos lindos que nos reconciliam com o mundo e com “a vida espiritual e superior” de que falava Rimbaud. Há rostos que provam como Darwin era sábio. Há caras ordinárias, que me fazem lembrar colegas do ensino secundário: gente, como eu – julgarão vocês melhor que eu -, com nada de particular, sem beleza que rasgue, sem fealdade que magoe. Há caras que mostram desigualdades, caras de gente que se conformou com a ideia de “ser ninguém” e que me chocam por serem tão pouco, pela falta de esmero que não é escolha mas fado, pela tristeza, pelo riso infeliz.

Os vizinhos são vizinhos, em Tóquio como em Tashkent ou na Cedofeita. São curiosos, acham que têm o conhecimento exclusivo sobre uma espécie de “direito consuetudinário do condomínio” que vigorava antes da chegada de qualquer novo locatário, são prestáveis ou irritantes consoante o nosso humor e o deles. Alguns têm cães. Outros são casados.

Os velhos estão sozinhos e essa condição pesa-lhes no rosto, às vezes mais que a idade. Resistem e vivem e são um peso para quem tem que olhar por eles. Juntam-se, às vezes, e convivem – que é como quem diz: juntam-se e ficam sozinhos em grupo. Aqui como aí, parecem ser accionistas maioritários da empresa que tutela os bancos de jardim, esses centros de dia clandestinos.

Os pais querem o melhor para os filhos e sacrificam-se pela sua educação e, o mais das vezes, não receberão a gratidão que mereciam. Passeiam os bebés nos carrinhos, aos fins-de-semana. Levam os mais novos à escola. Compram-lhes bom material escolar como se isso pesasse no rendimento do aluno. Comparam-nos com os filhos dos outros, à falta de outro termo – compará-los consigo próprios é uma impossibilidade: “quando eu era da tua idade” faz tão pouco sentido aqui como em qualquer outro lado.

Os casais zangam-se, discutem, separam-se, juntam-se, fazem amor ou outra coisa menor, conhecem-se, surpreendem-se quando pensam que se conhecem, fazem contas, fazem dívidas, são felizes como malmequeres: muito, pouco ou nada.

E as crianças… Estas crianças são a mesma promessa, a mesma certeza de que há razão para que o bem – um bem, um qualquer – perdure, a mesma perfeição, a mesma transição instantânea entre o anjo e o monstro, as mesmas bocas de riso, os mesmos olhos de choro, as mesmas roupas sujas, a mesma transpiração no fim das brincadeiras, a mesma alegria ao sair da escola, o mesmo ser incondicionado. Moro perto de uma pré-primária. Se os ouço no recreio sinto como que um murro seco no estômago: pelo ruído e pela alegria, podiam ser os meus sobrinhos a brincar no Parque Infantil de Tomar. O Japão é só mais um país. As crianças japonesas, essas percebo-as quando “falam”, na linguagem primária e universal de quem não tem como esconder que está feliz ou que não está.

(tu não tens emenda… até ias encarreiradinho, com um ar de “doce melancolia” tão português quanto cabotino, e tinhas que estragar tudo com uma mensagem final de humanismo universalista à Padre Borga!… depois admira-te que dêem o Nobel a outro!)

| quinta-feira, janeiro 12, 2006 |

A.P.

É oficial: já não tenho avós.

Soube ontem à noite que a mãe do meu pai, a minha avó, faleceu no dia 10.

Depois do funeral do meu avô, fiquei a acreditar nos muitos benefícios das cerimónias fúnebres. Carregar a urna do meu avô fez-me bem porque sei que ele ficaria satisfeito por serem os netos a levá-lo. Foi a última coisa que pude fazer por ele. Um funeral é mais uma das várias “cerimónias do adeus”, sendo a mais definitiva e com maior potencial de catarse. Um funeral é para os vivos, para tomarem consciência definitiva de que aquela pessoa não é mais, de que aquele corpo se ausenta de vez. E isso é bom, é uma estalada de realismo, é um embate com a noção de fim quando vemos os coveiros cobrir de terra o corpo da pessoa que amávamos ou estimávamos ou respeitávamos.

Foi a mim que coube dizer à minha mãe que o seu pai tinha morrido. Nunca antes as minhas palavras tinham provocado uma dor tão funda noutra pessoa. Só que eu estava ali, ao lado dela, e a dor dela foi minha também e condoemo-nos os dois, que é melhor que sofrer sozinho. Eu não posso estar agora ao lado do meu pai que, nisso somos parecidos, deve estar a calar a dor dele para não a impor aos outros. Foi a sua mãe e tenho a certeza que a amava da mesma forma incondicional que eu amo a minha.

Mas a minha avó não morreu bem no dia 10. A minha avó vinha morrendo devagar há algum tempo. A minha avó já quase não existia, entregando a memória e as faculdades a uma doença degenerativa. Essa avó que era a minha era a avó que vivia na sua casa de sempre, pequena, com um alpendre em que eu gostava de estar. Nos dias de melhor humor e mais calor, ela fazia-me limonada com água do poço e limões do quintal – era sempre doce demais, avó, mas eu não me queixava porque percebia que, para quem passou por tanta dificuldade, encheres-me o copo de açúcar era uma partilha de riqueza e um gesto de bem-querer.

Com o passar dos anos, a doença matou de facto essa avó que era minha e deixou no seu lugar uma pessoa diferente, difícil, injusta a espaços, capaz de fazer sofrer os outros, capaz de revisitar o passado de forma deturpada e de ferir quem se sacrificara – e muito – por ela. Ainda assim, era ela, ou parte dela, e foi sempre acarinhada e acompanhada com esmero. Anteontem, aos 94 anos, deixou de ser ela, deixou de ser.

A morte da minha avó custa-me. Mas é irremediável e nunca dependeu de mim. Custa-me mais ainda não poder estar “lá” e não poder tentar minorar a dor dos vivos.

Desculpem. Não quero fazer deste blog um obituário da família Vareta. Mas, à falta de um funeral, esta é a minha cerimónia do adeus.

| quarta-feira, janeiro 11, 2006 |

E porque não?

Não sei se já viram a publicidade dos hipermercados Continente ou Modelo na televisão. Mas na televisão não nos apercebemos da cacofonia que é essa publicidade. Se o spot passasse nas ondas hertzianas da rádio, talvez tivéssemos consciência plena do que querem dizer.

Não sei qual foi o brilhante publicitário que se lembrou disto. Se fosse eu, despedia-o por dizer a verdade de forma camuflada. Obviamente, falo dos descontos. Mas não são uns descontos quaisquer. São os «Descontos em Talão Continente».

Os hipermercados do Belmiro dão descontos. Mas são descontos «entalão».

Está tudo dito.

| quinta-feira, janeiro 05, 2006 |

A MINHA CABEÇA COMO A DO CAVACO

Estou com uma branca. Apetecia-me dizer que acho que o Cavaco representa o português mesquinho, pouco culto, simplista, tacanho mas emproado do alto da sua meia turca branca com raquetes. Ou meter umas piadas sobre o Wittgenstein, com umas pitadas de Foulcault, Habermas e Derrida. Mas não. A minha cabeça é o equivalente mental da TV quando está sem emissão: ssshhhhh e pintinhas pretas e brancas num frémito caótico browniano. Se eu abusasse dos enteogénicos psicadélicos ou do álcool ou do estupor da visualização da novela “Mundo Meu” horas a fio, teria aí uma boa razão. Sinceramente não sei o que se passa. Vou tentar puxar pela veia.

1ª tentativa:

Um padre sugava com gula o nabo de um GNR enquanto olhava com volúpia um grosso talo de couve que pendia do altar.

Nah.

2ª tentativa

Um GNR sugava com gula um talo de couve na horta dum padre com claras tendências homossexualisticas, enquanto um velho incontinente e libidinoso observava a cena manipulando-se por debaixo das ceroulas mijadas.

Nah.

3ª tentativa

Jürgen Habermas cevava com brutalidade o anús já muito castigado de Michael Foulcault, enquanto Ludwig Wittgenstein tencionava roubar-lhes o namorado.

Nah.

4ª (e última) tentativa

Aníbal Cavaco Silva estava com uma branca, como de costume aliás, e relia o discurso que o assessor cheio de cocaína lhe tinha escrito em cinco minutos, enquanto acariciava os tomates dum padre pederasta amigo lá da Obra. Este relia o relatório da Comissão para os Direitos do Povo Maubere enquanto cevava com brutalidade o anús dum GNR com um grosso talo de couve penca. (Eish…)

Desisto.